「おぉ、これは目立ちますね」「いい営業ツールだ」「●●が載っているので助かります」「へー▲▲の出身なんですか」

全て、わたしの名刺を見た取材先やクライアントの反応です。

フリーランスは実力主義の世界です。知名度のある人であれば「名刺なんて形だけあればいい」のかもしれませんが、わたしのようにそうではないフリーランスはサバイブしていくために名刺も有効なツールとして活用したいところ。

フリーライターは名刺を交換した後すぐに取材に入りますから、もし名刺が相手の目に留まるものであれば、名刺交換の場で何らかの会話が生まれ、そのことでスムーズに取材に移れることがあります。名刺が場を温める機能を持つのです。

実際に、わたしはこういったことが複数回ありました。

取材と営業の両方に使える名刺とはどんなものか、フリーライターのショウブ(@freemediwriter)が考える3つのポイントを解説します。

「企業に名刺を作ってもらい取材先への安心感を高める」というちょっとした離れ技や、ライターが無料で名刺を自作できるアプリも紹介します。

参考にしてみてください。

色があるだけで目立つ

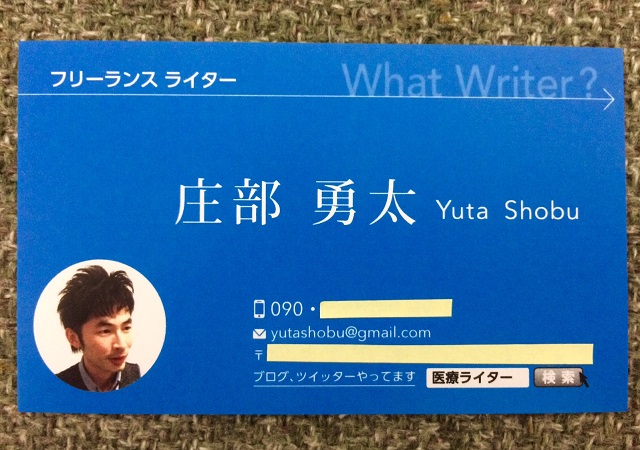

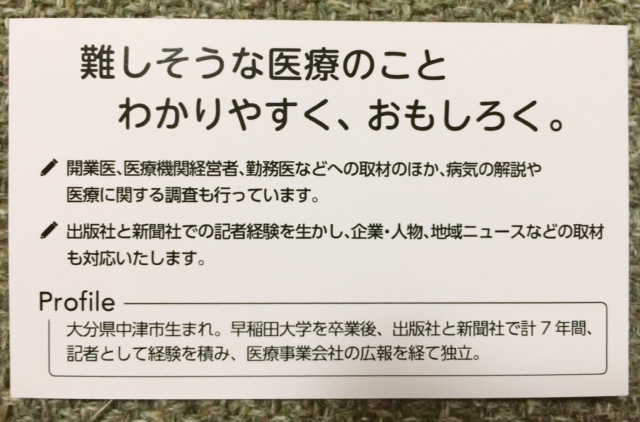

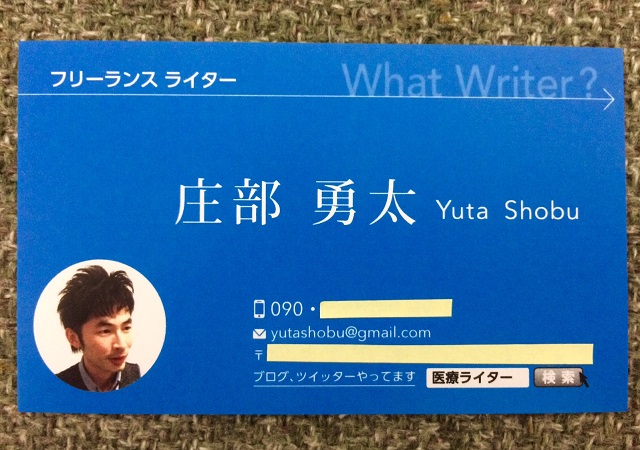

わたしの名刺の表と裏です。

相手の目に留めてもらうには、文字通り視覚に訴えることが有効だと思います。

世間では白地に黒で文字が書かれた名刺が圧倒的に多いので、「であるならば背景に色をつけるだけで目立つのではないか」と考えました。

アイデアが浮かんだきっかけは、広告代理店「電通」の名刺です。

出典:電通ホームページ

出典:電通ホームページ電通では、「人間が100人いるならば100色のカラー(個性)がある」という考えのもと、「百色名刺」と題して社員が名刺の裏の色を100通りから自由に選べるようにしているそうです。

遊び心があって面白いですよね。名刺を見るだけでなんだかワクワクしてきます。

電通の名刺に着想を得たわたしは、自分が好きな色であり、色が与える印象も考慮して青色を背景色にしようと決めました。

青には「爽やか」「清潔」「信頼」などのイメージを与える効果があるそうで、わたしが専門にする医療ともマッチするのではないかと。

写真で名前と顔を一致させる

次に工夫したのが、写真を入れること。

わたしが仕事をしたクライアントの中には1社だけ名刺に顔写真を入れていましたが、写真入りの名刺も珍しいでしょう。

「お、珍しい」という印象を与えるのと同時に、実利も兼ねています。

わたしはライターとして企画を立てて取材先を探すとき、たまに名刺ファイルをめくって企画に合った人がいないかを探すことがあるんですね(2021年現在は名刺管理アプリのEightを使っています)。

逆に、名刺を見ながらその人に合った企画を立てられないか考えることもありますが、名刺の名前からその人がどんな人だったのかすぐには思い出せないことがよくあるのです。

顔がわかれば「ああ、そうだそうだ、この人だ」と取材の情景が浮かんでその人が話していたことも思い出せるのですが、活字だけだとこれが難しいことがある。

「もしかしたら、企業側にもこういったことがあるかもしれないな」と。

企業や過去に取材した人が何らかの理由で名刺ファイルや名刺管理アプリを使ってライターを探すことがあったとしたら、写真が載っていた方がわたしを思い出してくれやすいだろうと思うんですね。

実際に、「写真が載っていると助かる」と言ってくれた人もいます。その人はウェブメディアのディレクターで、日々いろいろなライターやカメラマンと会うので、名前と顔を一致させやすい意味でこう言ってくれたのかもしれません。

キャッチコピー、出身地、経歴も会話のきっかけに

おお、いいですね。「難しそうな医療のこと、わかりやすく面白く」か。素晴らしい」

わたしは名刺の裏にフリーライターとしてのキャッチコピーを載せていますが、名刺の交換時にその内容に触れてもらえることがあります。

気さくな取材先だと、微笑みながら上のような反応をしてくれます。

経歴や実績を載せておくのも有効です。

クライアントが企画を立てて取材先を選ぶ仕事の場合、取材先は名刺交換までライターの素性を知らないことが多いので、経歴や実績が載っていると相手に安心感を与えられる可能性があります。

まだやってませんが、自分の記事を載せてもらった媒体の一覧や医師・歯科医師の取材人数を載せるとさらに目を引きそうですね(取材人数は載せるようにしました。詳しくは後述します)。

そして、意外とネタになるのが出身地。

都道府県だけでも共通点があれば話題に上りますが、市町村レベルまで載せておくとその可能性がさらに上がります。

たとえばわたしの出身地は名刺にあるように大分県の中津市なのですが、中津は「福沢諭吉が幼少時に住んだ町」「からあげの聖地」として割と知られています。

「ああ、あの福沢諭吉の」「からあげがおいしいんですよね」などと名刺を交換した人から話を振られることがあって、その会話によって場がふっと柔らかくなることもあります。

名刺の表にいろいろなことを書くのは目にうるさい気がしますが、裏であれば問題ありませんし、名刺の裏まで見る人は意外といるものです。

わたしは名刺の裏にも情報があることを伝えようと、さりげなく名刺の表の右上に「What Writer?」(どんなライター?)と記載して矢印を引っ張っています。

URLの代わりに有益な情報を

以上が、わたしが考える“使える名刺”の3つのポイントですが、細かいところで思うことを一つ。

「URLを載せるくらいなら、そのスペースに何か有益な情報を載せた方がいい」とわたしは考えています。

ホームページのURLを名刺や広告に載せているのを見ることがありますが、あれはムダではないかと。

デジタル情報としてリンクを辿れるのであれば読み手に優しいものとして機能しますが、紙にURLを載せていても、その文字を一つひとつ入力して検索することはまずないでしょう。

その代わりに、わたしは、「医療ライター」という検索窓を載せています。

わたしのブログは「医療ライター」で検索すると1ページ目に表示されるので、気になった人もすぐに見つけやすいですし、もしかしたら下のように想像してくれる人もいるかもしれません。

医療ライターで検索を案内しているということは、検索したらすぐに見つかるということでは。となると、ブログの内容が充実していたり権威性があったりするのではないか

わたしに権威はありませんが、ポジティブな印象づけができる可能性はあるのではないでしょうか。

実際に、「医療ライターで検索するとすぐに出てくるっていうことですか?」と聞かれ、わたしのブログに話が移ったこともあります。

名刺づくりの工程【ラフ→デザイン→印刷】

わたしがどんな工程で名刺を作ったのかも紹介しておきますね。

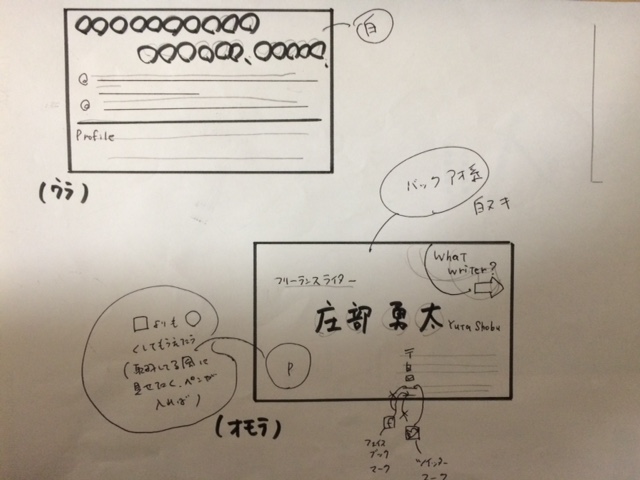

1、 ラフ

まずはこんなふうにどんな名刺にするかラフを作りました。

2、 デザイン

デザインは友人のデザイナーに頼みました。

印刷会社が無料で提供している名刺のフォーマットを使ってイメージに近いものを作れないかとも考えましたが、わたしが最初に名刺を作った2016年当時はカスタマイズできそうなフォーマットが見つからなかったんですよね。

それで友人に頼んだわけですが、今だったら素人でも無料でデザインできる「Canva」を使うかもしれません(実際に使いました。後述します)。

下のユーチューブ動画のタイトル画像を作るときに利用したのですが、簡単なデザインであればさほど苦労せずにデザインできそうです。

3、印刷

印刷会社は「ネットで簡単に安く印刷を注文できる」とPRしているラクスルを利用しました。

プランは下の通り。

[仕様]通常サイズ 片面カラー/片面モノクロ マット紙

[出荷日]受付確定から1日以内

[部数]100部

[料金]計1,912円

→料金内訳(単価1,400円+消費税142円+送料 470円-ポイント利用100円)

印刷代は出荷日が早いほど高くなり、遅いほど安くなるので余裕をもって注文した方がいいでしょう。

わたしは独立後に名刺を作り出したので出荷日を早めてもらう必要があり、さほど安くはできませんでしたが、それでも2千円で取材と営業の両方に使えるツールを作れるわけですから、高くはありません。

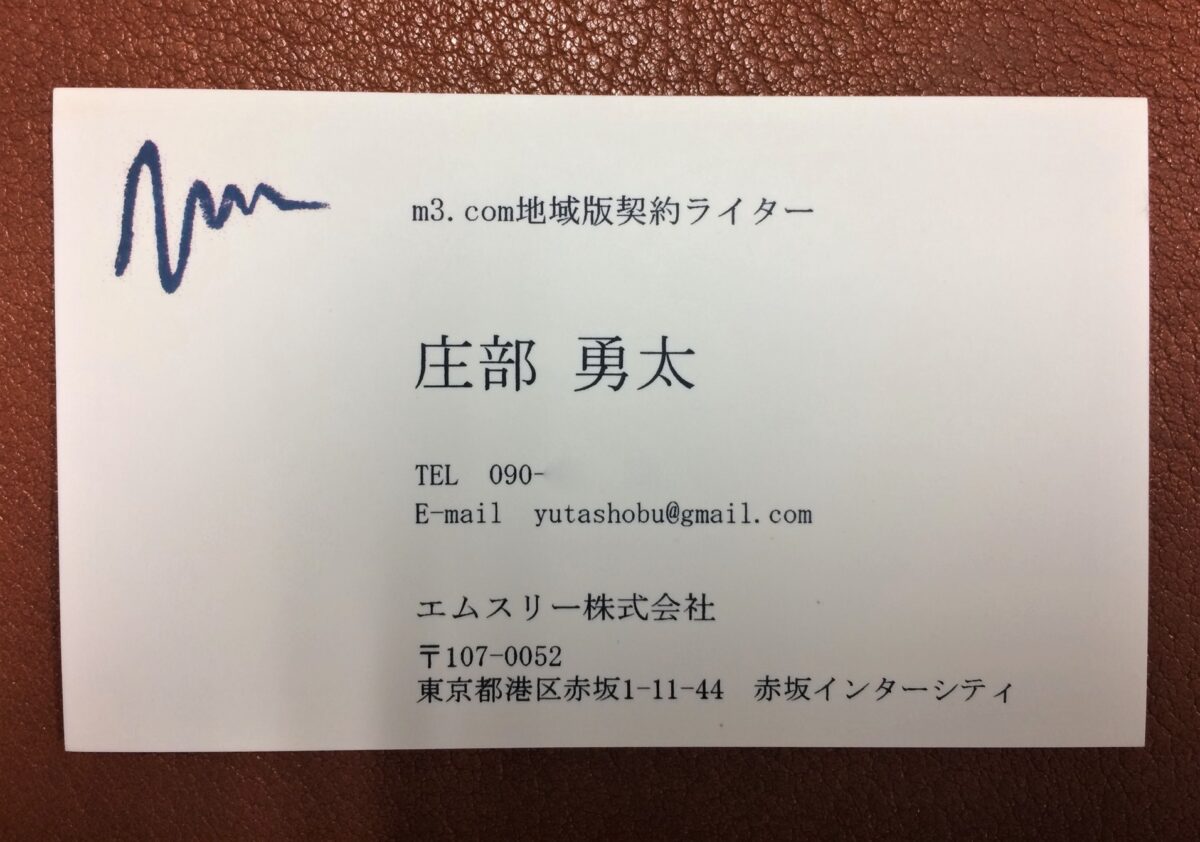

企業に名刺を作ってもらうのも手

企業に名刺を作ってもらうのも手です。

わたしは今、企業名の入った名刺を渡していてそれがうまくいっています。自分の名刺を渡すことはかなり少なくなりました。

上の写真にある「エムスリー」という会社が運営しているサイト「m3.com」は「日本の医師に最も知られている」といっても過言ではない医療特化メディアです。

上の写真にある「エムスリー」という会社が運営しているサイト「m3.com」は「日本の医師に最も知られている」といっても過言ではない医療特化メディアです。

医療業界に詳しくない人は知らないかもしれませんが、医師に「エムスリー」の名を出せば認知度が高い故に安心感を持たれることがあります。

この会社との仕事ではわたしが記事の企画を立てており、エムスリーの仕事以外でもこの名刺を渡すことで「ああ、エムスリーとも仕事をしているんだね」と知ってもらえ、取材の最後にネタになりそうなことも尋ねやすくなります。

この方法は業界で認知度の高い企業や媒体でないと機能しませんが、そんな会社と仕事をしているのであれば名刺を作ってもらえないか聞いてみてはどうでしょう。

エムスリーの場合は会社がライター用の名刺を作ってくれる体制を以前から敷いていたようでわたしの方から提案したわけではありませんが、慣例がなくても社員の名刺を刷るのと比べて手間がかからないのであれば作ってくれるかもしれません。

すぐに作ってはくれなくても、提案することで「確かに企業名入りの名刺があった方がライターにはいいよね」と気付いてもらえる可能性はあります。

特に、自ら企画を立てて取材先と交渉し、一人で取材先に出向く場合は企業または媒体の名が入った名刺を渡すと取材先も安心しやすくなる思います。

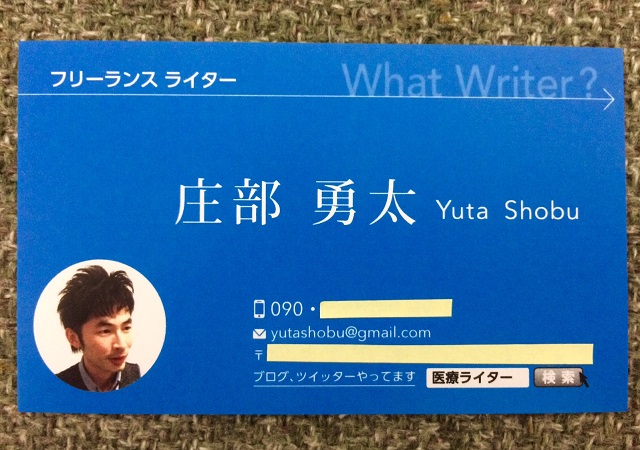

Canvaで名刺を作ってみた

2021年5月、先述のデザインアプリ「Canva」で名刺を作ってみました。

やはり専門的なスキルのないわたしでも1時間ほどで名刺のデザインを作れました。

今回は気分転換に背景の色を薄いベージュに変え、名刺の表を見るだけでざっくりとわたしのことがわかる情報を入れました。

医療を専門にしているフリーライターで、元新聞記者。ブログも書いているんだな。そして、550人以上の医療者を取材している、と

名刺を受け取った相手が瞬間的にこう認識してくれ、安心感を持ってくれるといいですね。

Canvaで名刺を作った流れは下の通り。

- アプリ内で良さそうなフォーマットを選ぶ

- 名刺に入れたい文字と画像を入れ、文字の大きさや字間のバランスなどを整える

- データ化し、ラクスルで注文

フリーライターの庄部でした。

記事内の情報、考え、感情は書いた時点のものです。

記事の更新情報はツイッター(@freemediwriter)でお知らせします。

ライター向け有料記事

【OK8割】「通る」取材依頼書の書き方を元新聞記者が解説【見本あり】

【ここまで出すか】取材ライターの原稿料はどれくらい? 相場を公開

地方ライターが面白い独自ネタを探す方法【元タウン誌記者の実例】

会社員ライター志望者向け記事