ライターの語彙力アップにお勧め「Kindle」レビュー【辞書が有能】

「ライターとして語彙力をもっと高めたい」「ライターになりたいけど語彙力が乏しいから不安…」

そんな人は、Kindle(キンドル)の利用を検討してみるといいかもしれません。

- 持ち運びに便利

- 移動中も手軽に本が読める

- 辞書機能ですぐに言葉の意味を調べられる

- 調べた言葉を記録し復習できる

中でも3番目にフリーライターの庄部(@freemediwriter)は着目しました。

Kindleを利用し始めてから、言葉の意味を調べる頻度が劇的に上がったためです。

これは語彙力アップに使えるな

そう思いました。

Kindleのメリットやライター向けの使い方を写真を載せつつ紹介します。ご参考ください。

ライターに語彙力は必要か

そもそも、ライターに語彙力は必要なのでしょうか。

読者への貢献度を高め、他のライターに抜きん出るためには必要

わたしはこう思います。

詩や小説など文学性の高い読み物とは違い、新聞や雑誌など大衆性の高い物、つまり一般的なライターが書く媒体では、何も難しい言葉を使う必要はありません。

読者が読みやすいよう、理解しやすいよう、むしろどうやって平易な言葉で表現するかが問われるので、難しい言葉をたくさん知っている「必要性は高くはない」とは言えます。

しかしその一方で、文章に深みを与えたり、表現したいこととのズレを小さくしたりする上で語彙力は役立ちます。

ファッションでいう「差し色」を想像するとわかりやすいかもしれません。

差し色とは、コーディネートの基調にポジティブな変化を与えるアクセントカラーで、たとえば全体的に黒で統一されたコーディネートだとすれば、ズボンを少しロールアップして赤い靴下が見えるようにしたり、緑のインナーを着ることでそこを映えるようにしたり。

さまざまな言葉を知っていれば、文章でもファッションのように強調したいところを際立たせたり、トーンを微調整しやすくなったりするでしょう。

それに、難しくはない言葉であっても同じ意味を表すものは複数ありますよね。

例えば、「役に立つ」という意味を表現したいとき。

ざっと上げても、「役立つ」以外に、「助ける」「貢献する」「寄与する」「供する」「資する」「有能」「有用」…といったように、いろいろな言葉が選択肢に挙がります。

言葉をたくさん知っていれば同じ意味のことを表現するときでも言葉を使い分けられるので、文章の重複や単調化を防げます。

語彙力を高める方法

では、どうすれば語彙力を高めることができるのでしょうか。

わたしの考えは、「たくさん読むこと」です。

多くの言葉に触れて意味のわからないものがあれば調べて把握し、自分の頭にストックしておくこと。

シンプルですが、「たくさん読む」に勝る方法はないのではないかと。

読む媒体としては主に、①新聞、②雑誌、③本、④ネットニュース、⑤ブログ、⑥SNSが挙げられますが、④~⑥はプロではない人が書いているケースがあるため、わたしであれば除外します。

やはり、プロの記者やライターが書き、さらに編集や校正が機能している媒体に絞った方が「正しい言葉の使い方」を学ぶ上で効率はいいでしょう。

これらの中でも特にわたしが重要だと思うのは「本」です。

新聞や雑誌に比べて文章が長いので、本を読む習慣をつければ継続的に吸収できる言葉の数が飛躍的に増えるためです。

ここで紹介したいのが、今記事のテーマである「Kindle」というわけですね。

Kindleは

- 本を手軽に読める

- わからない言葉をすぐに調べられる

ことから、ライターの成長に役立つ優れたツールだとわたしは思います。

Kindleとは

Kindleは、Amazon.comが販売する電子書籍リーダーやコンテンツ提供サービスの総称です。この記事では前者の「電子書籍が読める端末」の意味で使います。

2007年にアメリカで初めて発売された後、日本では2009年に発売が始まりました。2020年5月現在、「kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Oasis」の3機種が展開されています。

わたしが購入したのは「Kindle Paperwhite」。

複数のレビューを読んだところ、「コスパが最も良い」と勧めている人が多かったことからこれにしました。

「Kindle」よりも高解像で文字が見やすく、また「Kindle Oasis」より1万6000円も安い点(広告付きの8GBで1万3980円)で推していました。

利用を始めてから2カ月ほど経ちますが、「特にこれで問題ない」印象です。

Kindleの表

Kindleの表 Kindleの裏。マットな質感です

Kindleの裏。マットな質感です

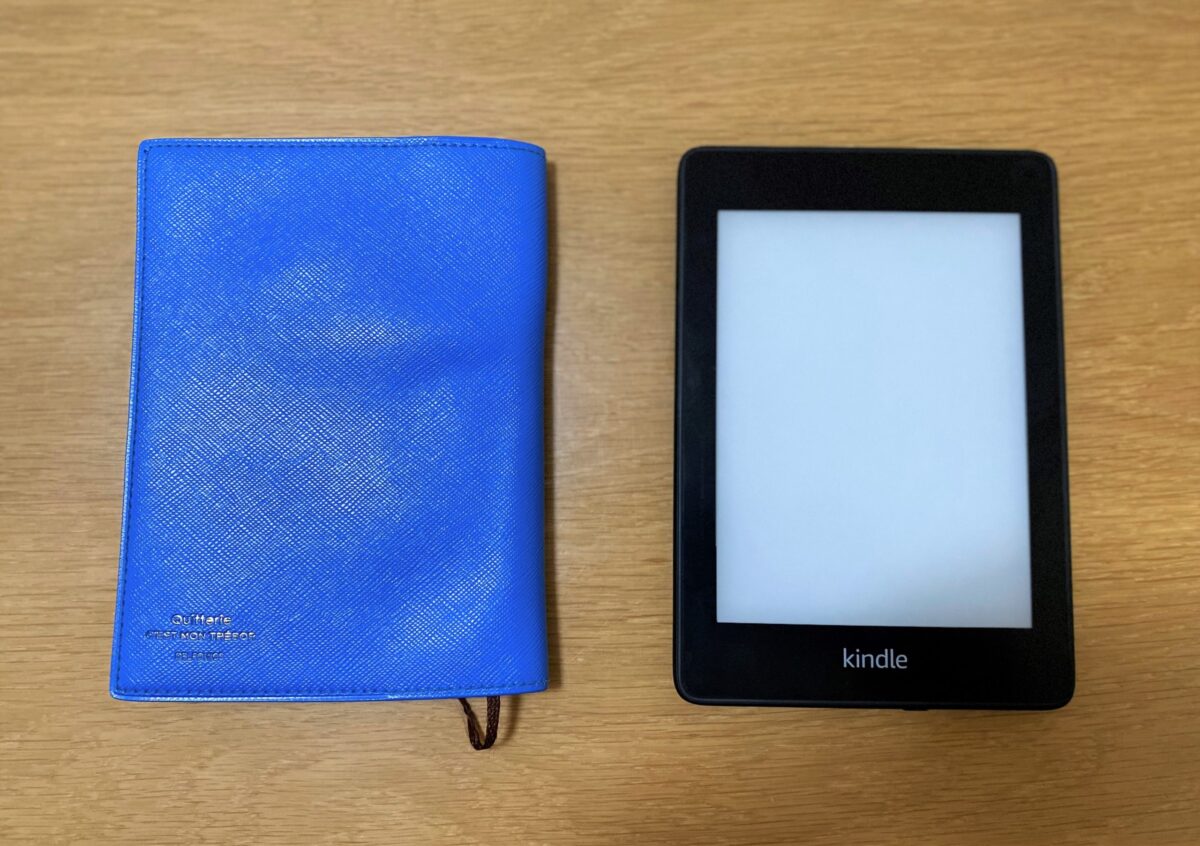

文庫本と一緒に並べました。

サイズは縦16.7㎝、横11.6㎝、厚み8.18㎜で、重さは182g(Wi-Fiモデル)。

肌感覚での重さは、文庫本と同等かそれよりも軽く感じました。

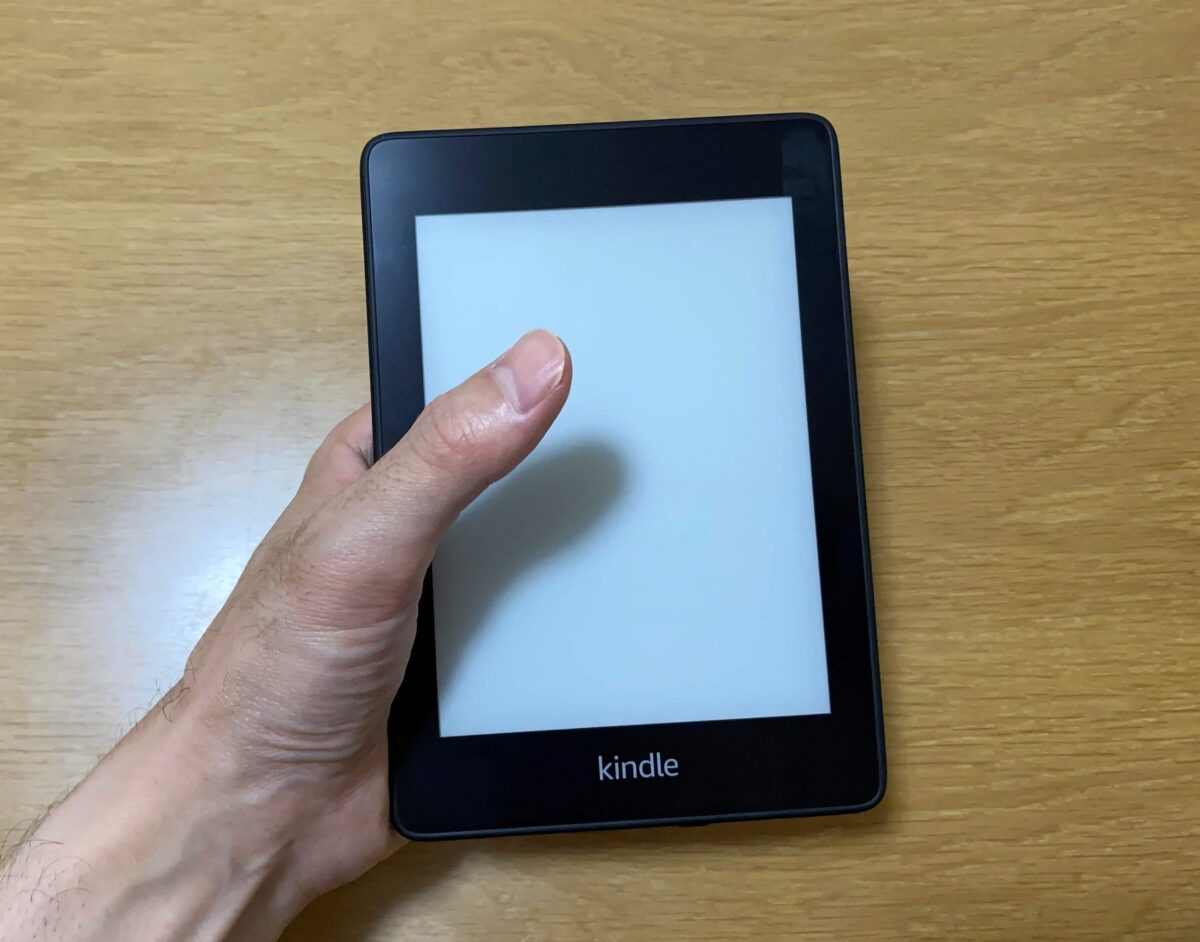

ズボンのポケットにもギリギリ入りますし、また片手で読めるので電車で立っているときでも読みやすいです。

持ち運びがしやすく、移動中でも読みやすいので文字に触れる機会が増えやすいでしょう。

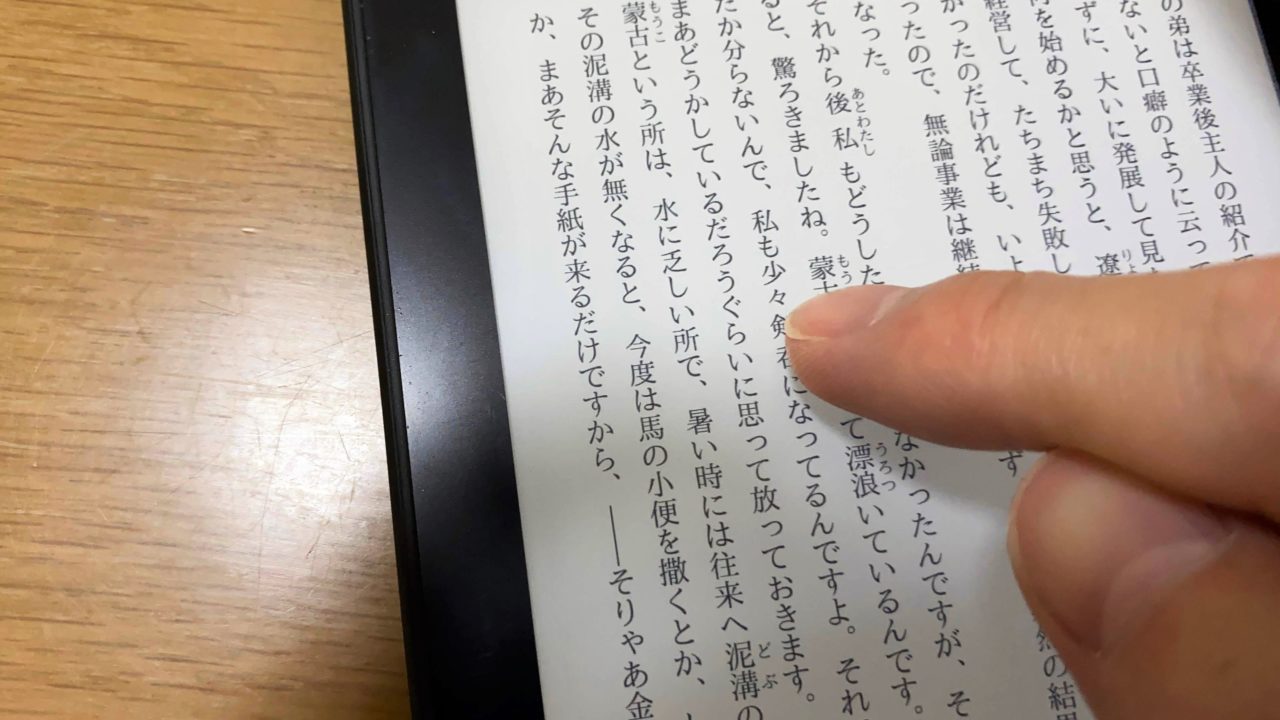

Kindleは辞書機能が有能

さらに、Kindleの辞書機能を活用すれば言葉の意味を調べる頻度を格段に高めることができます。

Kindleは、調べたい言葉を長押しするだけで意味を教えてくれるんですね。

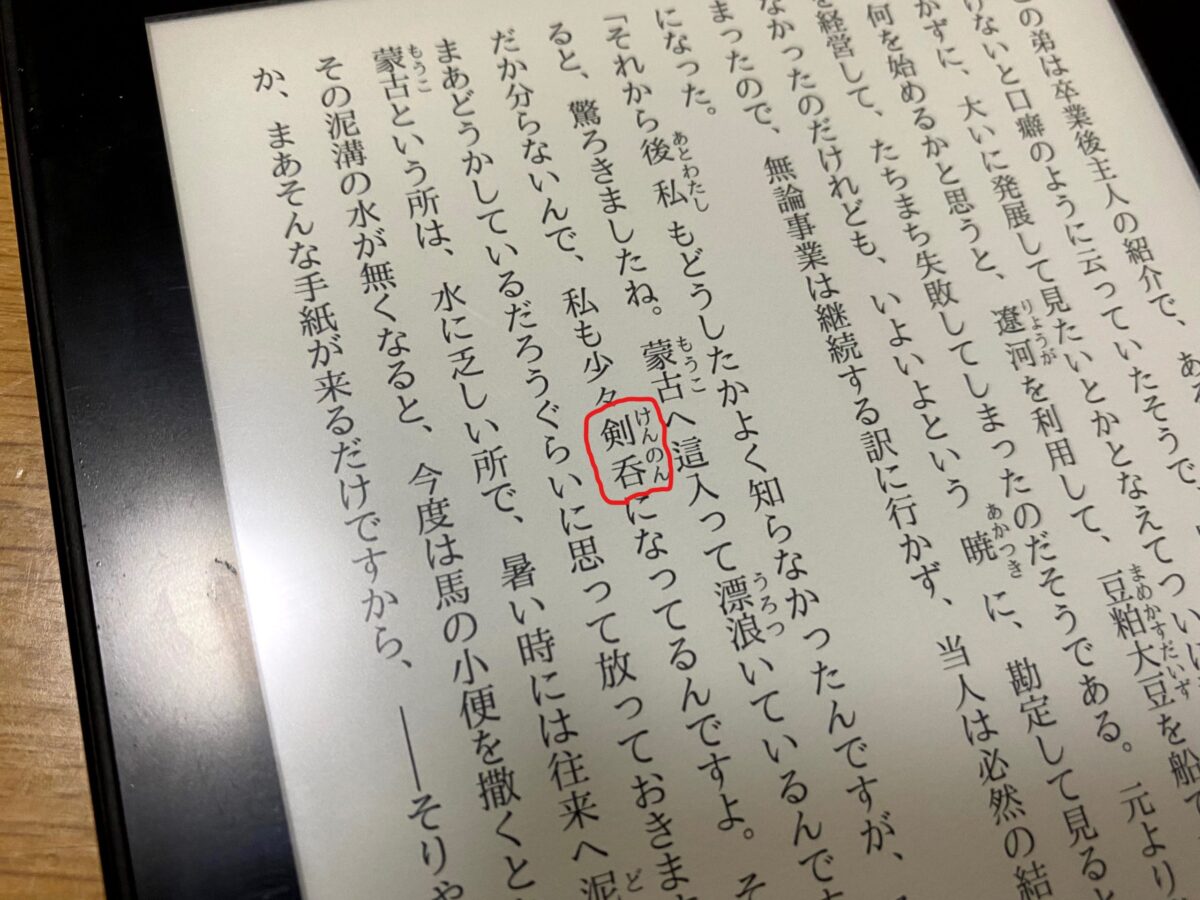

たとえば、わたしが今読んでいる夏目漱石の『門』にある「剣呑(けんのん)」という言葉の意味を調べたい場合、

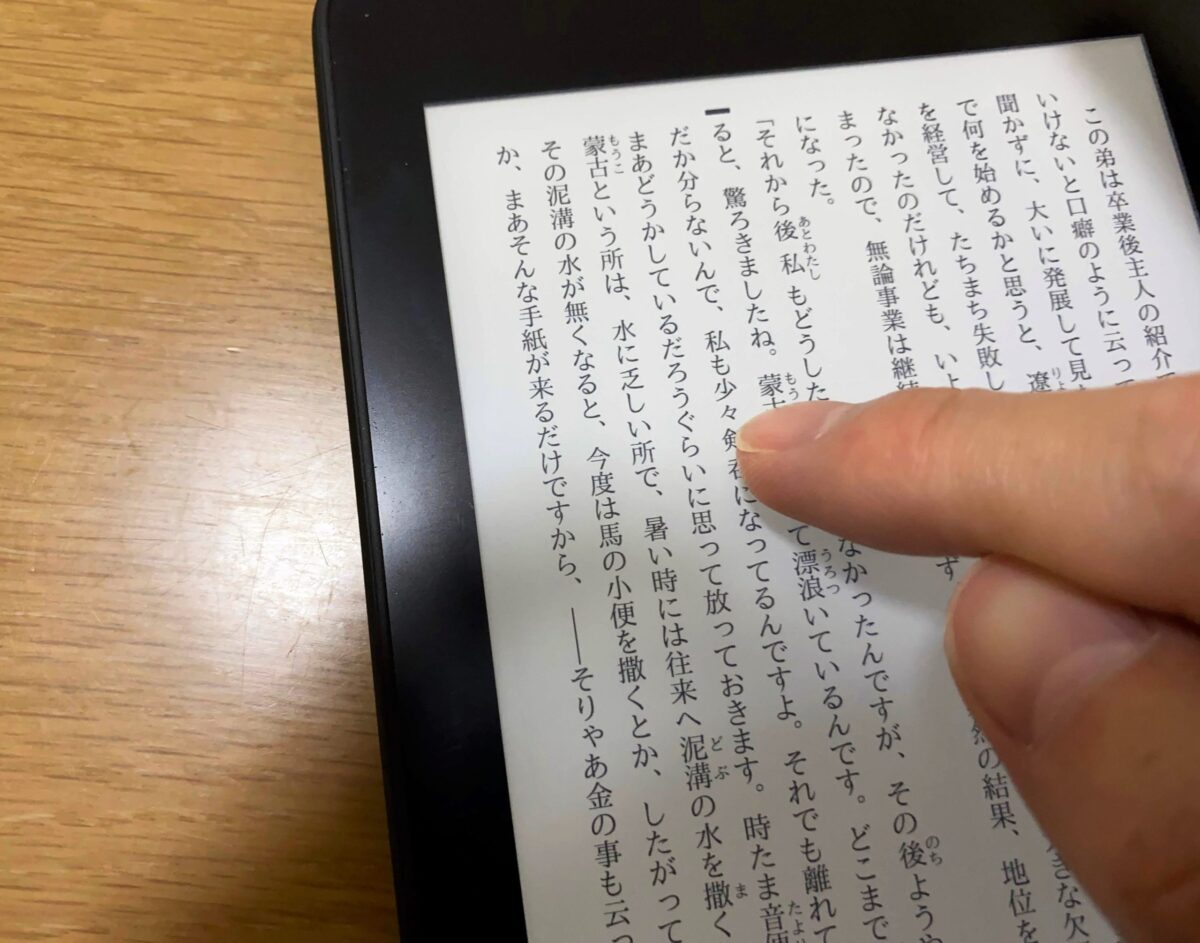

文字の部分を指で1秒ほど長押しして指を離すと

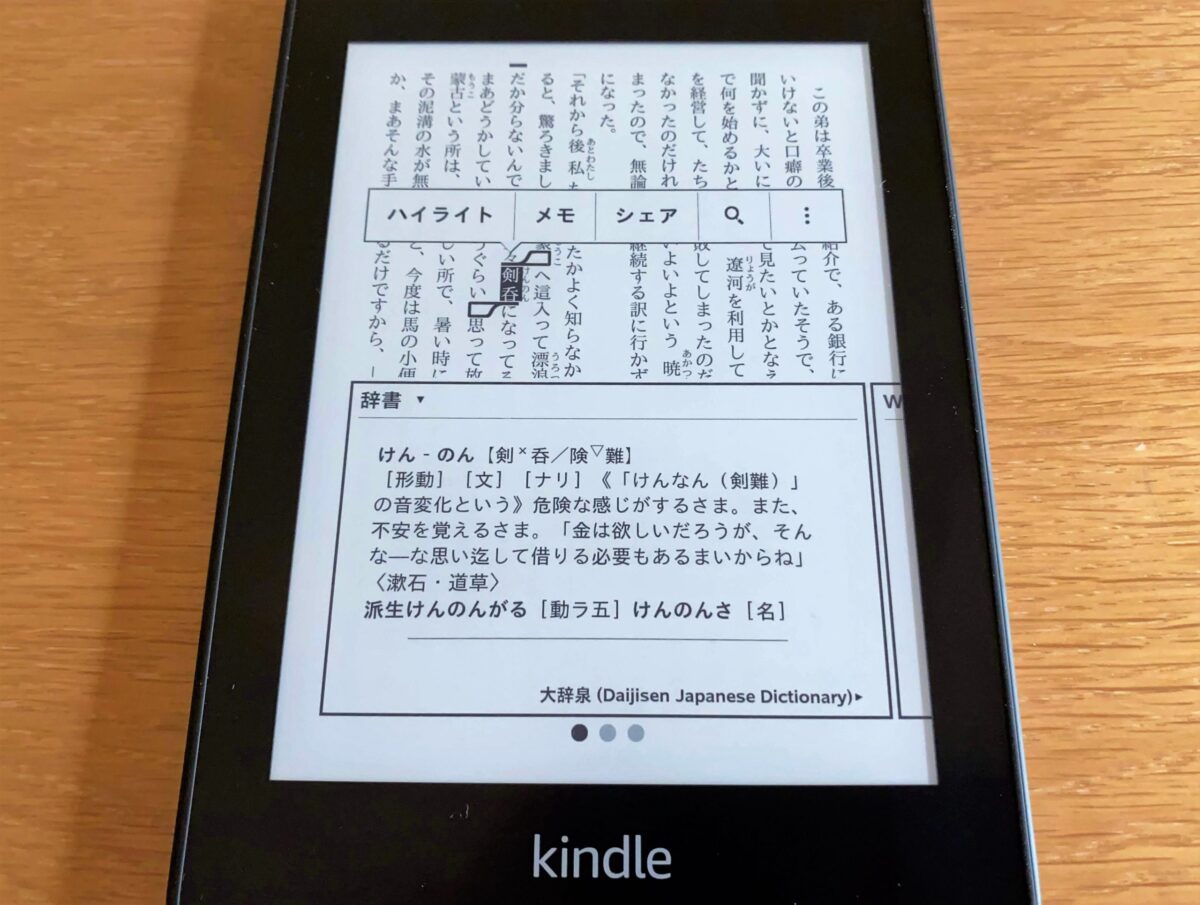

こんなふうに、辞書機能が起動して意味が表示されるのです。

紙の本を読んでいてわからない言葉の意味を調べようとする場合、紙の辞書を取り出してページを繰るか、パソコンやスマートフォンに入力する必要があります。

Kindleだと、これらの動作よりも手間なくスピーディーに意味を調べられます。

まれに正しく反応しない言葉もありますが、「意味を調べること」への心理的負担感が減るのがいいんですよね。

わたしがKindleを手にしたのが2020年3月29日で、5月31日現在までに調べた言葉の数は1304。

平均して1日およそ20の言葉を調べていることになります。馬鹿にできない数字ではないでしょうか。

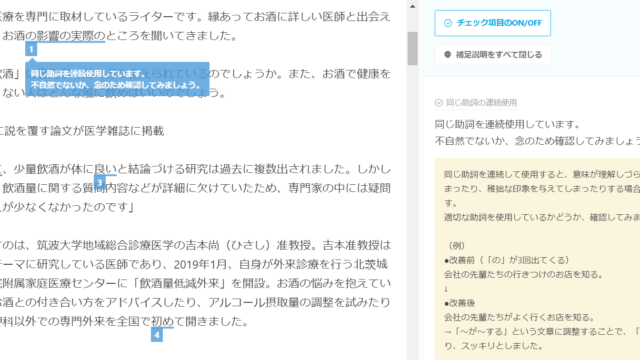

調べた言葉を記録、復習もできる

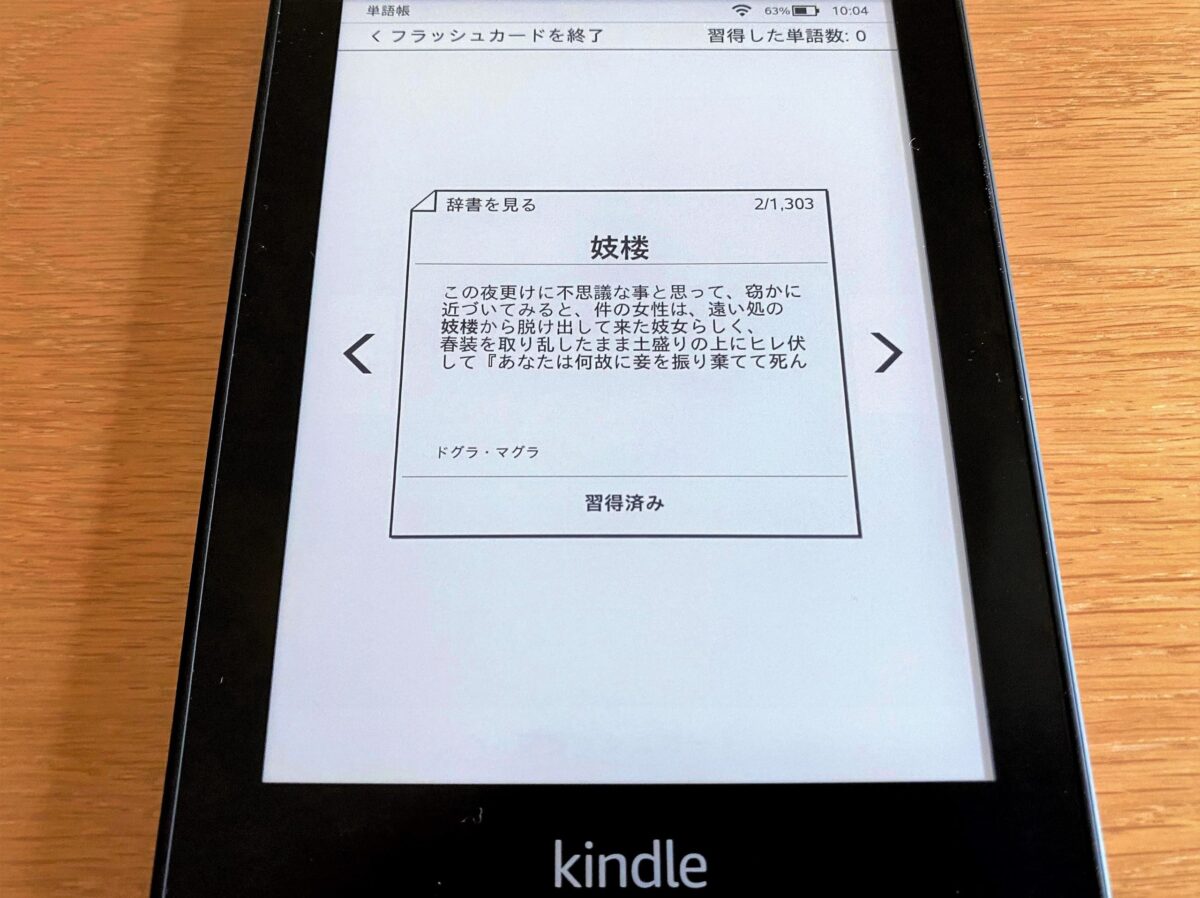

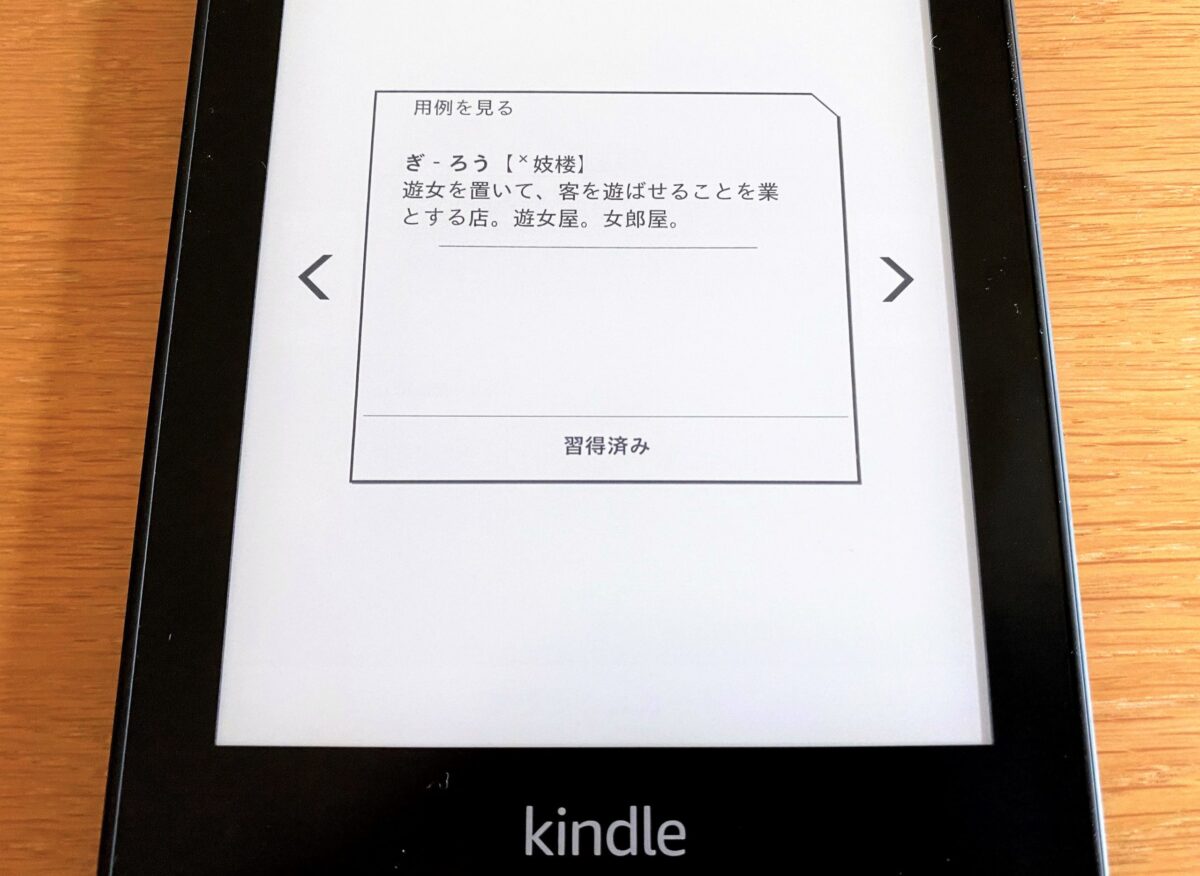

さらに、調べた言葉は下の写真の通り、端末の「単語帳」に記録されます。

復習したい言葉をプッシュするとその意味が表示され、そこに表示される「習得済み」を押すとその言葉が消え、「学習中」の数が減るようになっています。

加えて、「単語帳」のページに表示される「フラッシュカード」という部分を押すと、上の写真のように過去に調べた言葉とその用例がランダムで表示されます。

「辞書を見る」をクリックすると意味が表示され、「習得済み」を押すとまた「学習中」の数が減るようになっているのです。

復習がしやすいわけですね。

Kindleはアウトプットにも使える

Kindleはインプットだけではなく、アウトプットにも役立つことが特長です。

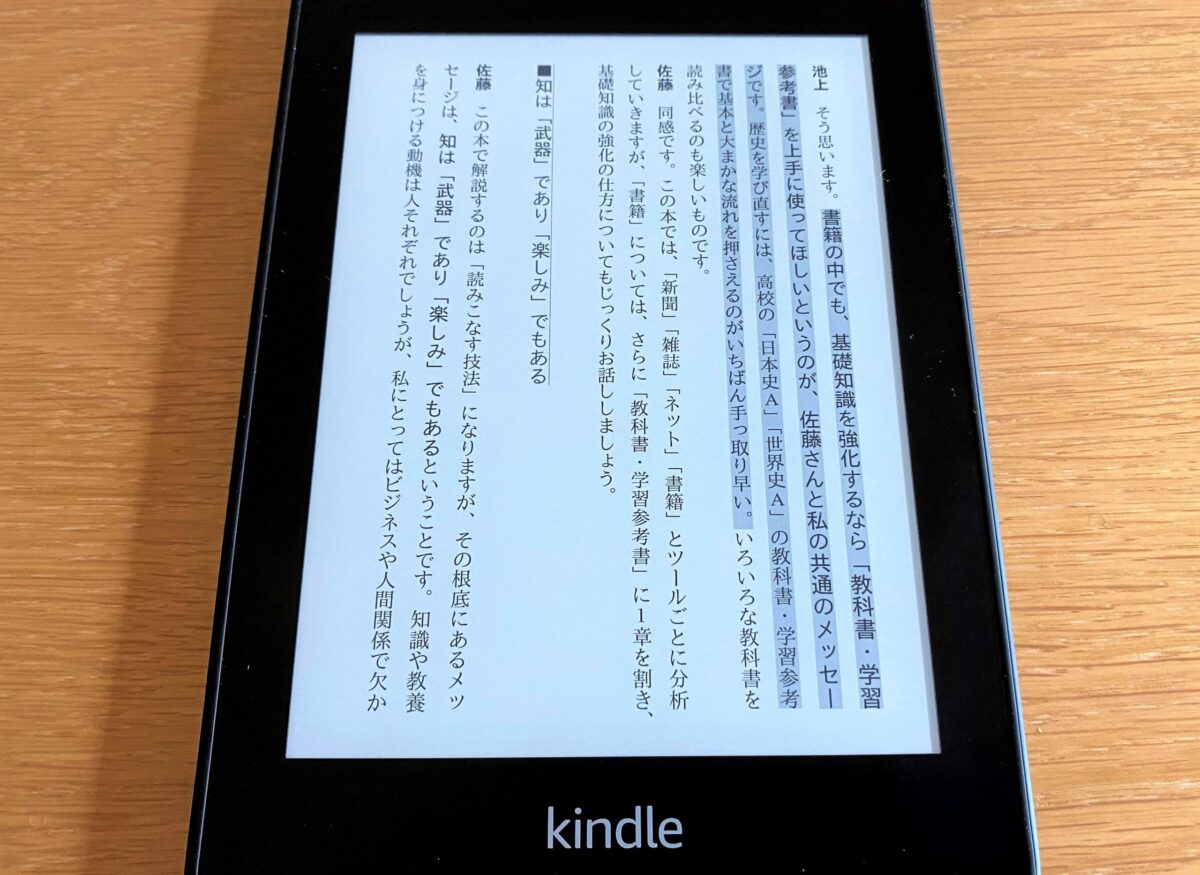

紙の本に線を引くようにマーキングができるんですね。Kindleではこの機能を「ハイライト」と言っています。

線を引きたい部分の始めの文字を指で押し、その状態のまま最後の文字までスライドさせると、上の写真のように該当部分の背景にグレーの色がつきます。

そこにはコメントを書くこともでき、ハイライト機能を使った箇所は上の写真の通り、その本の「メモ」として記録されていきます。

そして、メモに収載されている情報はAmazonに登録しているメールアドレスに送ることもできます。

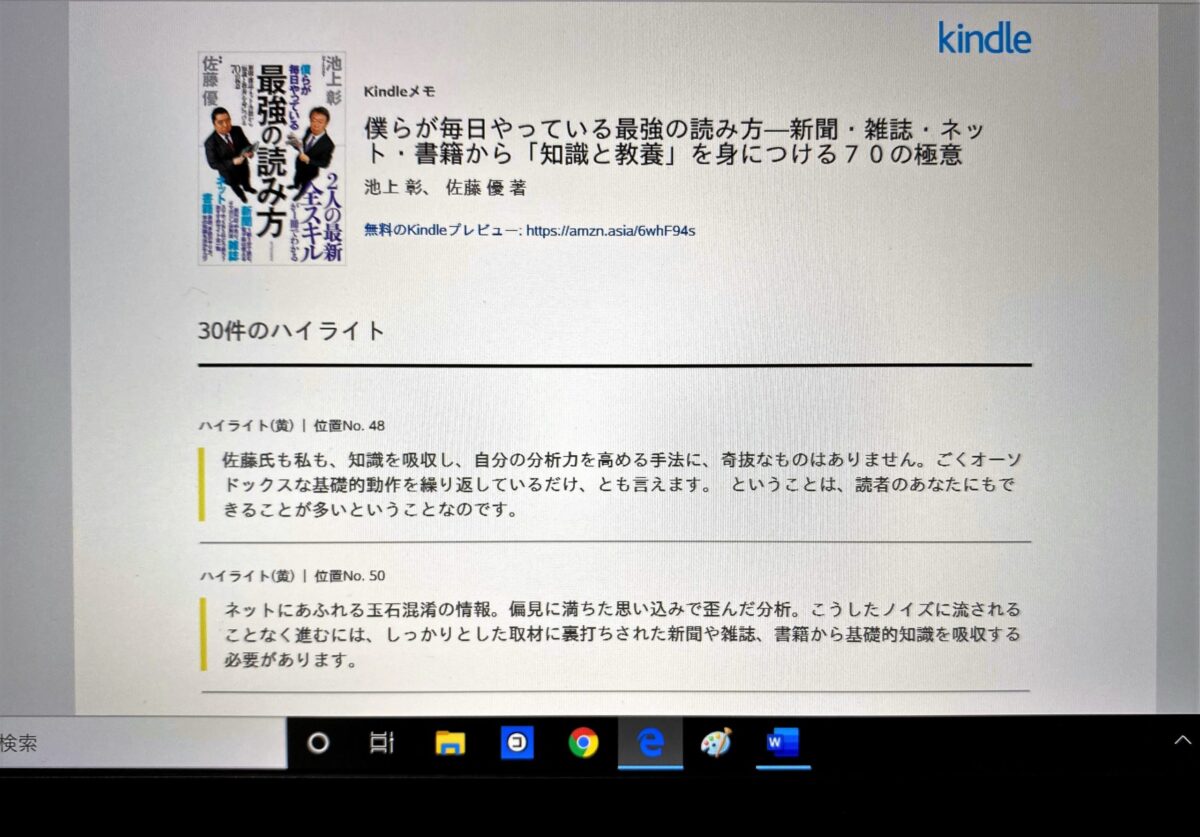

「メモをエクスポート」という部分を押すと、マーキングした部分がまとまってエクセルデータとPDFデータそれぞれに変換されて自分のアドレスに届くんですね。

上の写真はPDFデータです。

これも便利ですよね。

わたしは本のレビューをブログに書いているので、この機能を使えば引用したい部分をいちいち手打ちしなくて済みます。

SNSで何かを投稿したいときにも有用でしょうし、もちろん、読書録として自分のパソコンに保存しておいてもいい。

まとめ

- 軽くて薄く、持ち運びやすい

- 移動中にも読みやすい

- すぐに言葉の意味を調べられる

- 調べた言葉を記録し復習できる

- 気になった箇所をマーキングして記録できる

- アウトプットにも使える

ライターにとってのKindleの有用性について書きました。

Kindleだと両開きの紙の本よりもページを繰る頻度が増えるので、「長編であればやっぱり紙の方が没入感があっていいな」とわたしは思うのですが、短編・中編や実用書であればKindleでも十分に読書体験を楽しめますし、またライターなど語彙力を高めたい人からすれば学びにも使える有効なツールです。

それに、著作権が切れた小説の電子版を無料で公開しているネット図書館「青空文庫」をKindleで利用すればさまざまな名著をタダで読めるのでいいですよ。

夏目漱石、森鴎外、太宰治、森鴎外、江戸川乱歩などなど文豪の作品をたくさん楽しめます。

月額980円で指定の本や雑誌、マンガが読み放題の「Kindle Unlimited」。これは正直、良書が少ないと思うのですが、30日間は無料でサービスを利用できてその間はいつでもキャンセルできます。参考にしてみてください。

語彙力を高めるには、「記者ハンドブック」を通読するのも有効です。詳細は下の記事に書きました。

フリーライターの庄部でした。

ライター向け有料記事

【OK8割】「通る」取材依頼書の書き方を元新聞記者が解説【見本あり】

【ここまで出すか】取材ライターの原稿料はどれくらい? 相場を公開

地方ライターが面白い独自ネタを探す方法【元タウン誌記者の実例】

会社員ライター志望者向け記事

記事内の情報、考え、感情は書いた時点のものです。

記事の更新情報はツイッター(@freemediwriter)でお知らせします。